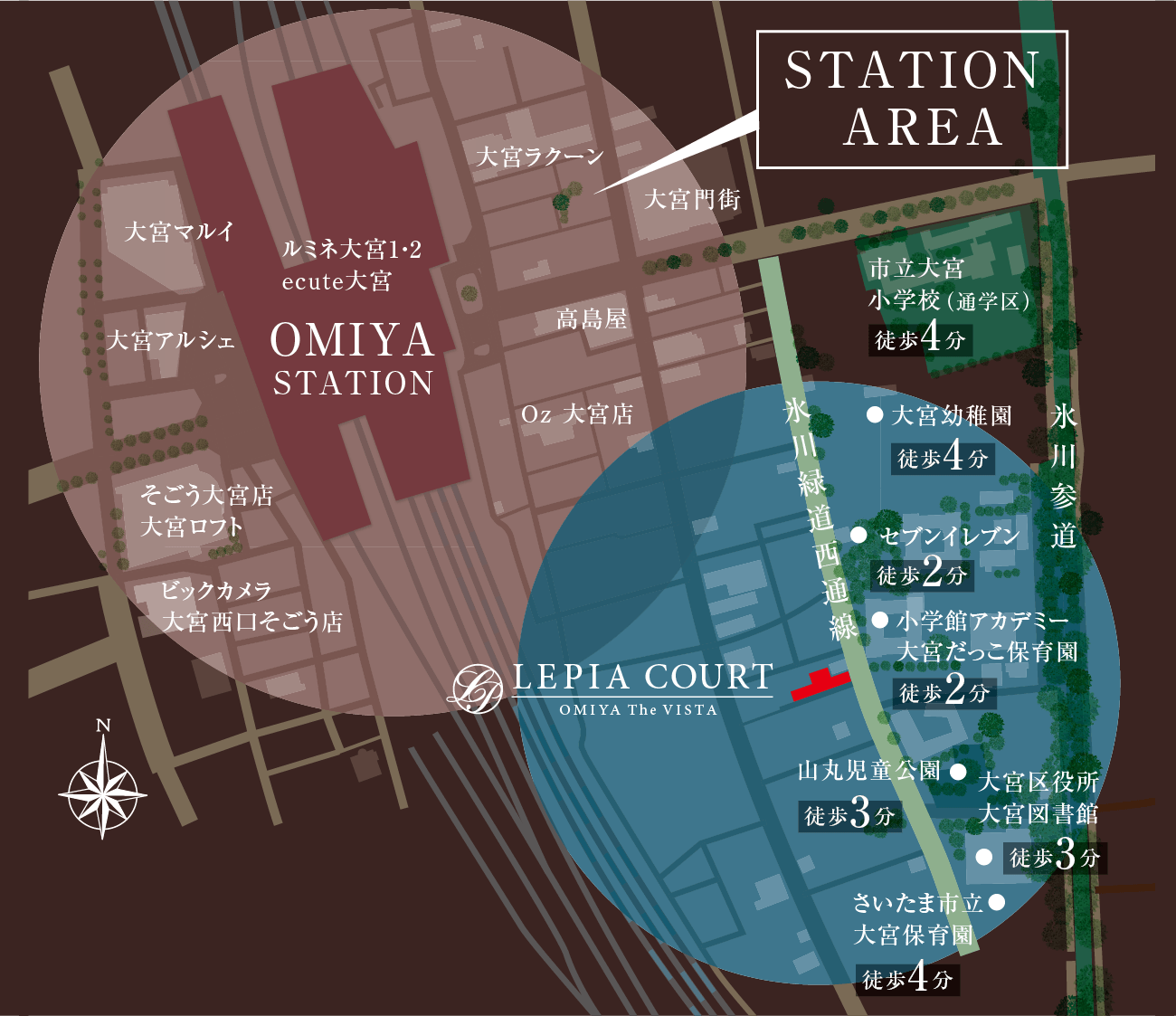

大宮駅東口徒歩8分の

レジデンシャルエリア

「首都圏住みたい街ランキング」において、2年連続で2位に輝いた大宮。

時代を遡れば門前町として、また宿場町として時代ごとに繁栄を極めてきた。

街の礎を築いた氷川神社と氷川参道のある大宮駅東口から8分、

そこには緑と文化薫る良好な住環境が待っている。

立地概念図

立地概念図

立地概念イラスト

立地概念イラスト

氷川緑道西通線(徒歩1分)

氷川緑道西通線(徒歩1分)

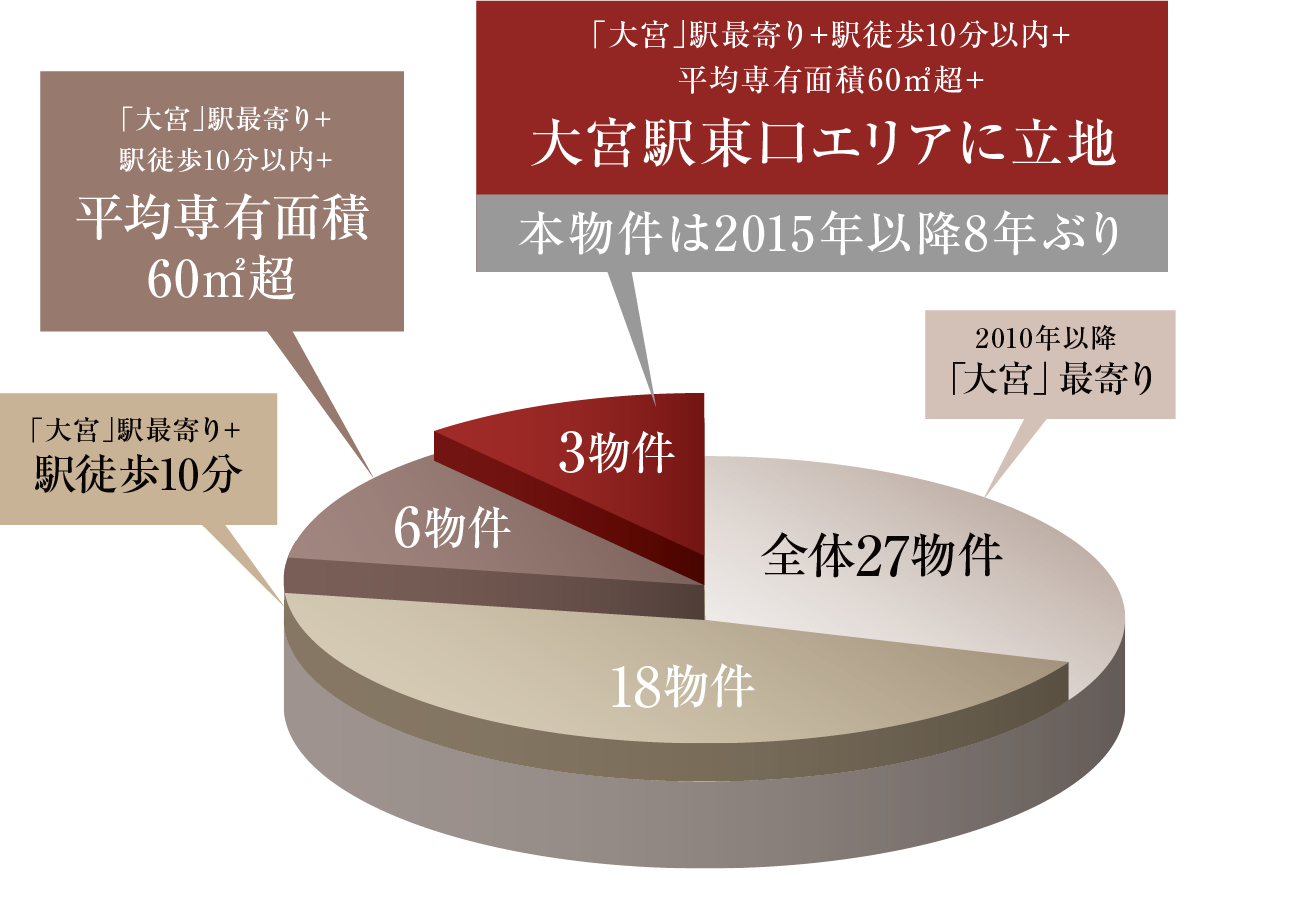

その登場は8年ぶり。

徒歩10分圏で平均専有面積60㎡超の

マンションは8年ぶりの登場です。

2010年以降、「大宮」駅最寄りで販売された新築マンションは27物件。そのうち駅徒歩10分圏内の物件は18物件、平均専有面積60㎡超の物件は6物件。さらに駅東口に立地する物件は本物件を含めて3物件しかなく、2015年以降8年ぶりとなります。

※MRC調べ

中山道随一と称された大宮宿

その繁栄を担った誉れ高き

「大宮区下町アドレス」

「中山道分間延絵図」大宮宿

中世以来、氷川神社の門前町だった大宮は、江戸幕府初代将軍・徳川家康により、五街道が整備された際、中山道の宿場の一つとなった。当初は門前町として社地周辺や参道沿いに集落を作っており、はじめは宮町・新宿中町・新宿下町の三町で伝馬継立てを行っていた。この頃の中山道は氷川神社の参道付近を通っていたとされ、神域を通過して不敬にもなったのでやや西方へ付替えられ、現在の中山道を開き、新たな町並みが形成された。

その後、本村・北原村・右衛門八分・甚之承新田・新宿中町・新宿下町・吉敷町の七組となり大宮宿と呼ばれた。「下町」は、大宮宿の起こりから「中山道随一の賑やかな宿場」と言われ繁栄した大宮の歴史を支えた誉れ高きアドレスです。

『木曾街道 大宮宿 冨士遠景』[1]

天保6年〜8年(1835年〜1837年)、渓斎英泉 画

歴史ある下町アドレスは、

安定した地盤とされる

「大宮台地」に位置。

「ルピアコート大宮 The VISTA」は首都圏の中で比較的海抜が高く、

下部の凝灰質粘土と自然堆積した上部のローム土で覆われており、

安定し、強度を備えた地質とされる「大宮台地」に立地しています。

大宮台地

大宮の街が位置する大宮台地は、首都圏の中で比較的海抜が高く、下部の凝灰質 粘土と自然堆積した上部のローム土で覆われており、安定して大きな強度を備えた地質です。 出典:さいたま市役所HP・大宮GCSプラン2020

ハザードマップ

出典:さいたま市役所HP・大宮GCSプラン2020

出典:さいたま市役所HP・大宮GCSプラン2020

東口の商店街の喧騒とは

一線を画す、

良好な住環境。

暮らしの舞台は、美しく整備された氷川緑道西通線沿い。

区役所や図書館、子育て施設、四季が美しい氷川参道までもが徒歩3分に揃うなど、

世代を超えた暮らしやすさがここにあります。

立地概念図

立地概念図

氷川参道・徒歩3分

大宮区役所・大宮図書館・

徒歩3分

山丸児童公園・徒歩3分

大宮小学校・徒歩4分

大宮保育園・徒歩4分

文化薫る、

氷川神社・氷川参道界隈。

大宮駅東口8分にして、氷川の杜へと続く氷川参道へ3分。

古くは文化人にも愛された大宮の真髄を呼吸するかのような暮らしは、

美しい四季と文化薫る豊かな時に満ち溢れています。

武蔵一宮 氷川神社 徒歩19分

武蔵一宮 氷川神社 徒歩19分

氷川神社

大正期の氷川参道

木曾街道 大宮宿富士遠景(渓斎英泉)

氷川参道をまっすぐ歩けば、大いなる宮居として大宮の地名の由来になった言われる氷川神社へ。

2400年以上の歴史を刻む古社と周囲を彩る氷川の杜は『春は桜、夏はホタル、秋はマツタケ、冬は冬景色』と、

古より四季折々に楽しめる風光明媚な場所として知られており、

現在も大宮薪能や蛍鑑賞など伝統的な風雅を愉しむことができます。

作家や文化人などに

親しまれた地。

-

夏目漱石

-

正岡子規

-

樋口一葉

-

太宰治

氷川神社や氷川参道界隈の清らかで美しい自然風景、

その眺めの素晴らしさは、多くの作家や文化人をも魅了しました。

明治時代から昭和初期には園内に料亭やホテルが存在し、

各年代の文人たちも足を運んでいたようです。

知性、美食、緑陰が織りなす

大人の時を堪能

数々の文化人にも愛された氷川神社・氷川参道界隈には

今も風情ある料亭やレストラン、カフェ、図書館などが点在。

知・食・緑が織りなすカルチュラルな薫り漂う時間に出逢えます。

立地概念イラスト

立地概念イラスト

※徒歩分数は80mを1分で算出、端数は切り上げています※掲載の立地概念イラストは地図を基に描き起こしたものでは実際とは異なります。※掲載の立地概念図は2023年9月に撮影した眺望写真を基に作成したもので、現況とは異なる場合があります。